地化所给出了光合作用中重碳酸盐光解和水光解联合放氧的同位素证据

放氧反应是地球上最重要的生化过程——光合作用中的关键步骤,源源不断地为全球生物提供氧气。目前被普遍认可、写入教科书上的光合作用理论是,光合作用过程中释放的氧气直接来自水,而光合作用合成的有机化合物中的氧元素来自二氧化碳。然而,目前这样的光合理论是基于Ruben等人等经典氧-18标记的光合放氧实验而建立的。1941年,Ruben等人将小球藻悬浮在光合放氧反应体系中,该体系含有含氧-18的水和正常的氧-16碳酸氢钾和碳酸钾,在光照下,小球藻细胞产生了18O2。然而,当他们将小球藻悬浮在含氧-16水但含氧-18标记的碳酸氢钾和碳酸钾的光合放氧反应体系中时,在光照下,小球藻细胞只产生了未标记的氧-16。因此,他们得出结论,释放的氧气仅来自水,而不是反应体系中添加的重碳酸盐。然而,这一结论是建立在藻类光合作用放氧过程中,重碳酸盐和水之间几乎没有或很少有氧同位素的交换的前提下做出的。

最近,中国科学院地球化学研究所环境地球化学国家重点实验室吴沿友研究员带领团队,使用独创的双元双向同位素示踪技术对不同培养条件下的铜绿微囊藻和莱茵衣藻的无机碳氧的利用进行了研究。发现铜绿微囊藻和莱茵衣藻都能利用相当比例(>16 %)添加的重碳酸盐作为光合作用的碳源。

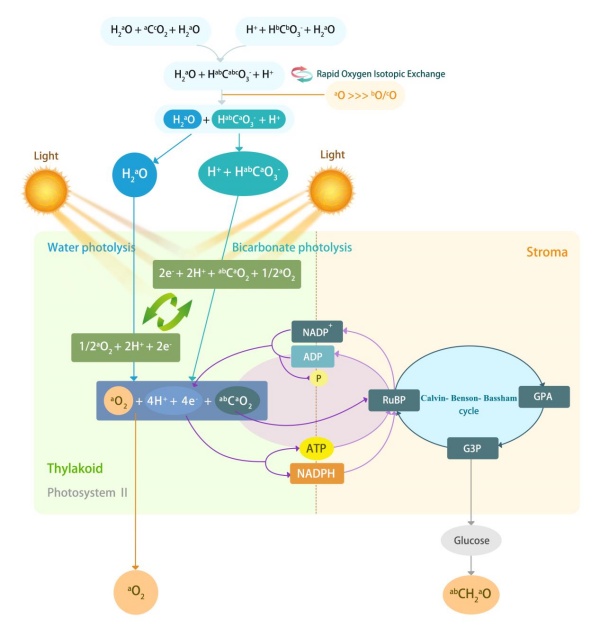

Fig. 1 Putative process of carbon and oxygen isotopic incorporation into organic matter

然而,添加的重碳酸盐中的氧同位素信号却不能在光合作用合成的有机物中追踪到。明显与目前的光合作用理论相矛盾。据此他们认为,光合生物在光合作用过程中经历了重碳酸盐和水之间的氧同位素的快速交换。

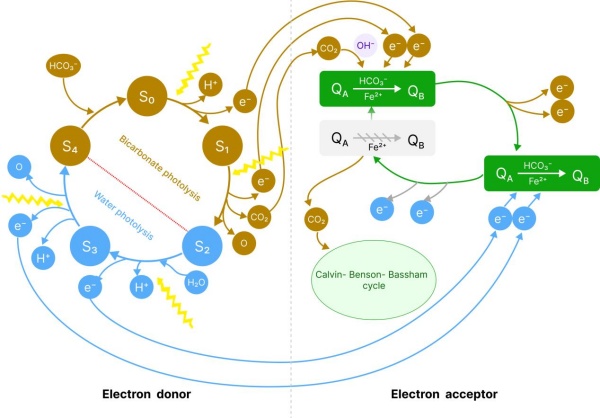

由此,他们认为重碳酸盐是光合作用的直接底物。这为吴沿友研究员先前提出的“光合放氧中一半的氧来自重碳酸盐光解,一半来自水光解”的理论提供了同位素证据,也为重碳酸盐效应提供了新的解释,将光合放氧中的两个水分子参与的Kok-Joliot循环的模型修改为一个重碳酸盐分子和一个水分子参与的新模型,这项研究为构建将光反应与暗反应相结合的新型人工光合反应器提供了理论基础。

Fig. 2 The putative action locations in bicarbonate effects on the electron acceptor side and electron donor side of photosystem Ⅱ and the new connotation of the Kok-Joliot cycle based on the Wu’s mechanism.

上述研究成果发表在生物物理学研究领域期刊Journal Of Photochemistry And Photobiology B-biology(《光化学与光生物学杂志 B-生物学杂志》)上。

论文信息:Guo S,Wu Y,Aboueldahab M. Rapid oxygen isotopic exchange between bicarbonate and water during photosynthesis. Journal of Photochemistry & Photobiology,B: Biology,2024,255. DOI:10.1016/j.jphotobiol.2024.112924.

论文链接:https://doi.org/10.1016/j.jphotobiol.2024.112924

(环境室 吴沿友课题组/供稿)