云南天文台揭示太阳低层大气多温小尺度热爆发形成机制

近日,天文学国际期刊《天文学和天体物理学》(Astronomy & Astrophysics)上发表了中国科学院云南天文台“太阳活动和CME理论研究团组”的最新研究成果,该研究由博士研究生程冠冲与倪蕾研究员等人共同完成。他们利用高精度辐射磁流体动力学数值模拟,研究了太阳低层大气中新浮磁场与背景磁场发生磁重联的精细物理过程,发现埃勒曼炸弹(Ellerman Bombs)和紫外暴(ultraviolet bursts)这两种亚角秒小尺度活动之间的联系,揭示了多温小尺度热爆发的形成机制。

埃勒曼炸弹和紫外暴是普遍存在于太阳低层大气中的两种小尺度磁重联活动,也是目前能够被观测到的最小太阳爆发活动。埃勒曼炸弹的典型特征是在Hα的线翼辐射有明显的增强,但是在线心的辐射强度没有明显变化,其通常形成于低色球或高光球,温度只有几千开尔文。紫外暴则是迄今为止分辨率最高的太阳空基望远镜-界面区成像光谱仪(IRIS卫星)的最重要发现之一,其在Si IV波段有显著的辐射增强,形成温度大于20,000开尔文。它们的尺寸和寿命相当,但形成过程中等离子体温度的增加和释放的能量相差1到2个量级。据统计,大约有20%的紫外暴与埃勒曼炸弹相关,其形成过程中在Si IV和Hα线翼波段都有辐射增强。Hansteen 等人2019基于数值模拟结果提出一个竖直电流片的上下两端分别对应着高温的紫外暴和低温的埃勒曼炸弹,这两种小尺度活动可以形成于同一磁重联过程,但它们始终分别位于中高色球和光球。而倪蕾研究员早期的一系列研究工作表明(Ni et al. 2016;Ni et al. 2018),只要重联磁场足够强(大于500高斯),紫外暴也可以在低色球中产生,湍流磁重联导致重联区温度和密度分布不均匀,高温的紫外暴和低温的埃勒曼炸弹或许可以混合出现在较低的色球中(Ni et al. 2021)。

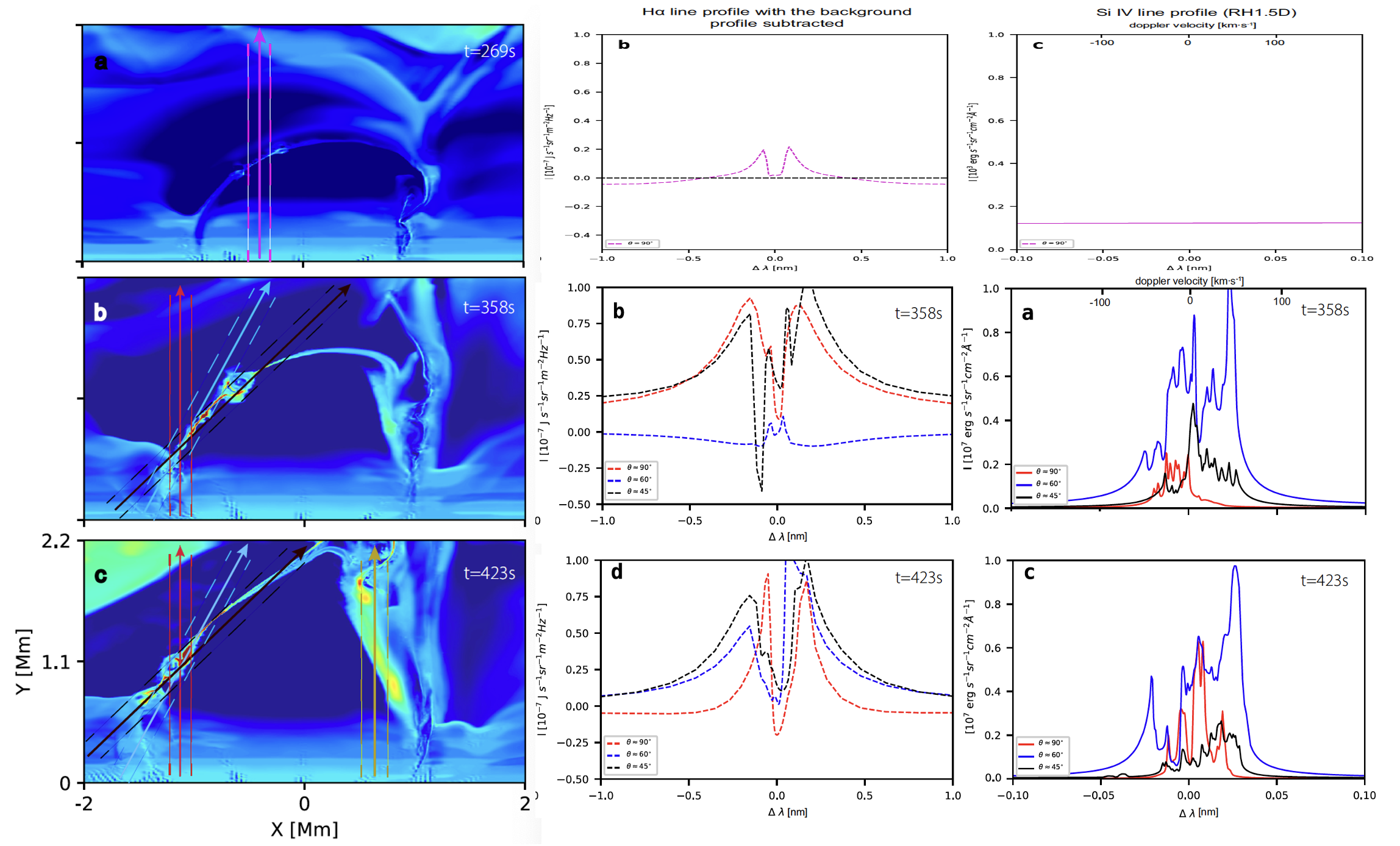

在倪蕾研究员及合作者之前工作的基础上,该研究在磁流体力学程序中研发了更真实的辐射冷却和电离度随时间演化的模块,使磁能转化为热能、温度随时空演化过程等更加真实;基于磁流体力学模拟得到的结果,该研究还运用辐射转移程序RH1.5合成了光学厚的Hα谱线和Si IV谱线轮廓与观测进行对比。模拟中浮现磁环携带高密度等离子体逐渐进入更高的大气层。第一阶段,磁环与背景磁场之间的电流片温度只有几千开尔文,当视线穿过电流片,合成的Hα谱线呈现典型的埃勒曼炸弹特征,没有明显的Si IV辐射增强;第二阶段,电流片浮现到低色球,此时部分高密度等离子体回流到太阳表面,电流片温度升高,同时等离子体团不稳定性引起的湍流磁重联导致电流片内密度和温度分布高度不均匀,最高温度超过10万开尔文,而高密度的低温区域只有几千开尔文,高温和低温等离子体在空间上交替混合出现在重联区,甚至同一个磁岛内,低温还可以出现在高温的上方,穿过电流片合成的Hα和Si IV谱线轮廓分别呈现出典型的埃勒曼炸弹和紫外暴特征,Si IV谱线轮廓宽度可达到100km/s以上。

与Hansteen 等2019提出的模型不同,该研究的模拟结果表明等离子体团不稳定性可以出现在埃勒曼炸弹和紫外暴这两种低层大气小尺度活动中,如果重联磁场足够强,其引起的湍流磁重联将导致这两种小尺度活动在空间上交替混合出现在同一磁重联过程中,为与埃勒曼炸弹相关的紫外暴这种多温小尺度热爆发的形成提供了一种新模型。

该研究成果得到了国家重点研发计划、国家自然科学基金面上项目、中国科学院青年创新促进会优秀会员人才项目、云南省高层次人才培养支持计划-青年拔尖人才项目、云南省太阳物理科学家工作室、云南省太阳物理和空间科学重点实验室等项目的支持。数值计算完成于云南天文台计算太阳物理实验室。

图一:右侧大图展示的是四个不同时刻的重联电流片区域的部分参数分布。每一列分别是温度分布,密度分布,电流密度分布以及磁力线分布。左侧子图放大显示了t=423s时的一个等离子体团区域(右图粉红虚线框),从上到下分别是速度的散度分布,密度分布和温度分布。

图二:第一列图像显示的是模拟区域三个不同时刻的温度分布,其中箭头表示的是不同的视线方向,箭头两侧对应的虚实线表示合成谱线时穿过的区域。剩下两列是三个时刻沿着不同视线方向得到的谱线轮廓,第二列是使用RH1.5D计算的Hα谱线轮廓减去背景Hα轮廓的结果,第三列是使用RH1.5D计算的Si IV 139.38 nm谱线轮廓,其中谱线轮廓的颜色与第一列中的箭头颜色一一对应。